Le tirant d’eau n’est pas une simple mesure, mais le compromis architectural qui sculpte la véritable personnalité et la vocation d’un voilier.

- Il est le résultat d’un arbitrage fondamental entre la quête de performance au près et la liberté d’accès aux mouillages les plus secrets.

- Il dessine une géographie personnelle, transformant chaque carte marine en un terrain de jeu unique et dictant une philosophie de la prudence.

Recommandation : Choisir ou comprendre son tirant d’eau, c’est avant tout définir sa propre philosophie de la navigation avant de considérer la technique.

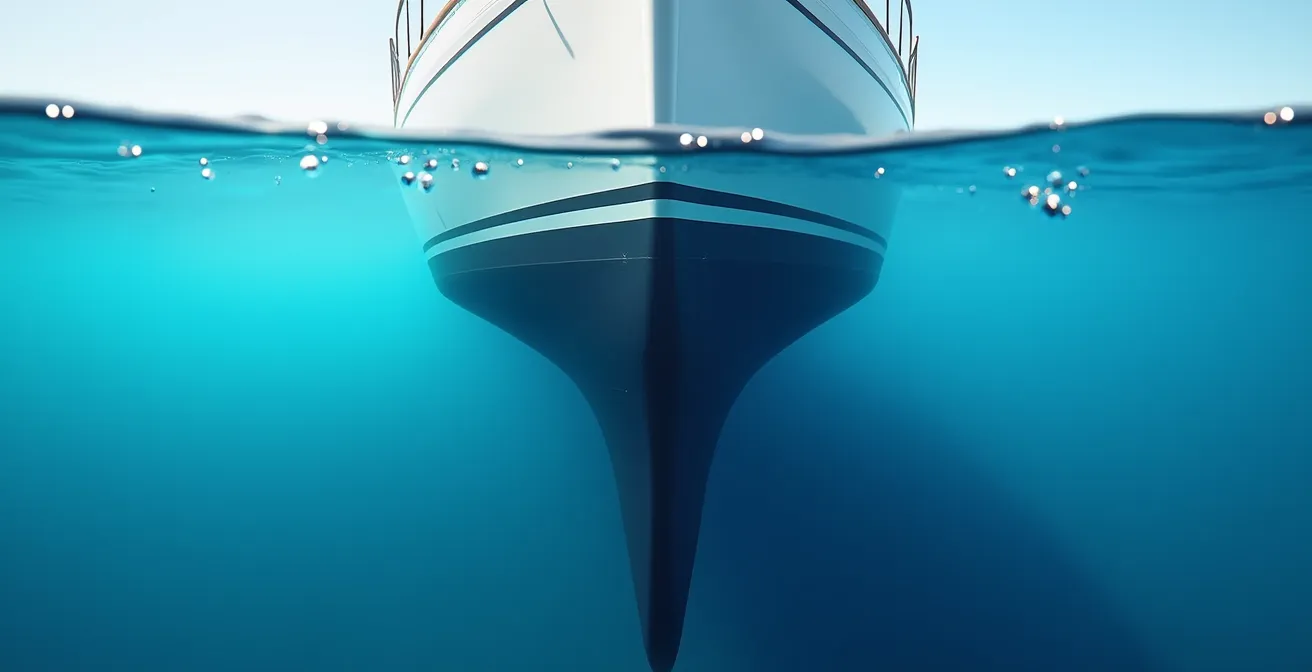

L’angoisse du navigateur se résume souvent à un chiffre qui clignote sur un écran : la profondeur sous la quille. Cette donnée brute, obsédante à l’approche des côtes, n’est pourtant que la conséquence d’un paramètre bien plus fondamental, inscrit dans l’ADN même du bateau : son tirant d’eau. Pour beaucoup, le sujet se résume à une opposition binaire : un grand tirant d’eau serait synonyme de performance mais interdirait l’accès aux criques idylliques, tandis qu’un faible tirant d’eau ouvrirait les portes des mouillages les plus secrets au prix de piètres qualités marines. Cette vision, si elle n’est pas fausse, est terriblement réductrice.

En réalité, ce simple chiffre vertical est le témoin silencieux des choix, des ambitions et des renoncements de l’architecte naval. Il est la clé de voûte d’un équilibre complexe entre la stabilité, la vitesse, la capacité à remonter au vent et la polyvalence. Comprendre le tirant d’eau, c’est donc bien plus que lire une fiche technique ; c’est décrypter l’âme du voilier, sa vocation profonde, et par conséquent, anticiper le type de navigation et d’expériences qu’il proposera.

Mais si la véritable clé n’était pas de subir ce paramètre, mais de le comprendre comme le point de départ d’une relation intime avec son bateau ? Cet article propose de dépasser la vision comptable du tirant d’eau. Nous verrons comment il influence la performance, comment il redessine la lecture d’une carte marine, et comment les solutions techniques modernes tentent de résoudre ce dilemme fondamental. En plongeant au cœur de ce qui fait l’essence d’un voilier, nous découvrirons que ce chiffre est moins une contrainte qu’un guide, le véritable narrateur de nos futures aventures en mer.

Pour naviguer au cœur de ce sujet fondamental, cet article explore les multiples facettes du tirant d’eau, de la performance pure à l’expérience la plus intime de la voile. Le sommaire ci-dessous vous guidera à travers les concepts clés qui vous permettront de ne plus jamais regarder ce chiffre de la même manière.

Sommaire : Le tirant d’eau, bien plus qu’une simple mesure de profondeur

- Pourquoi les voiliers rapides ont de grandes quilles : le lien intime entre tirant d’eau et performance

- La lecture de carte « personnalisée » : comment la colorier en fonction de votre tirant d’eau

- Le rêve du tirant d’eau variable : les solutions pour aller partout sans sacrifier la performance

- Échoué ? Pas de panique : le guide pour vous en sortir en fonction de votre type de quille

- Le « pied de pilote » : la marge de sécurité que vous devez calculer avant chaque entrée de port

- La quille : l’âme de votre voilier qui dicte tout son caractère

- Comment jeter l’ancre par 100 mètres de fond : les techniques de mouillage en Norvège

- L’éloge de la gîte : pourquoi le monocoque reste l’expérience de voile la plus pure

Pourquoi les voiliers rapides ont de grandes quilles : le lien intime entre tirant d’eau et performance

Le tirant d’eau n’est pas une coquetterie d’architecte, mais le bras de levier de la performance d’un voilier. Sa fonction première est de créer un plan anti-dérive, cette force qui s’oppose au glissement latéral du bateau sous la pression du vent dans les voiles. Plus ce plan est profond, plus il est efficace, permettant au bateau de « mordre » dans l’eau et de remonter plus près du lit du vent. Mais son rôle le plus crucial réside dans la stabilité. Le lest, situé à l’extrémité de la quille, génère un couple de redressement qui contrecarre la gîte. Plus ce lest est bas, plus le bras de levier est important, et plus le bateau est « raide à la toile », capable de porter une grande surface de voilure pour une vitesse maximale.

Cette corrélation est magnifiquement illustrée par l’escalade des tirants d’eau dans la course au large. En effet, les principales classes de course au large françaises affichent des tirants d’eau progressifs : 2 mètres pour un Mini 6.50, 3 mètres pour un Class40, et jusqu’à 4,50 mètres pour un IMOCA. Chaque centimètre gagné vers les profondeurs est une promesse de puissance supplémentaire. La Class40, par exemple, a défini une « box rule » très stricte où la performance est optimisée dans un cadre contraint. Au sein de cette jauge, le tirant d’eau est limité à 3,00 mètres, ce qui représente le compromis jugé idéal par les architectes entre la recherche de performance et la nécessité de pouvoir accéder à un nombre raisonnable de ports.

Ainsi, un grand tirant d’eau n’est pas un choix, mais une nécessité pour qui recherche la vitesse pure et la capacité à performer dans toutes les conditions de vent et de mer. C’est la signature hydrodynamique des carènes taillées pour la compétition et la haute mer.

La lecture de carte « personnalisée » : comment la colorier en fonction de votre tirant d’eau

Une carte marine n’est pas une représentation objective du monde, mais une toile que chaque navigateur doit interpréter à travers le prisme de son propre tirant d’eau. Les isobathes, ces lignes de profondeur, ne sont pas des frontières universelles mais des limites mouvantes qui définissent une géographie personnelle. Pour un voilier calant 1,50 mètre, une sonde à 2 mètres est une porte d’entrée. Pour un autre calant 2,50 mètres, c’est un mur infranchissable. La lecture de carte devient alors un exercice de personnalisation, où le navigateur « colorie » mentalement les zones accessibles, celles qui demandent de la prudence et celles qui sont formellement interdites.

Cette approche proactive consiste à visualiser sa propre marge de sécurité directement sur la carte, qu’elle soit papier ou électronique. Les zones en vert sont celles où la navigation est sereine, les jaunes celles où la vigilance est de mise à l’approche de la marée basse, et les rouges, les zones de danger absolu. Cette cartographie mentale est la première ligne de défense contre l’échouage.

Cette réalité est renforcée par des réglementations environnementales de plus en plus strictes, notamment pour la protection des herbiers de posidonie en Méditerranée. Dans le Parc National des Calanques, par exemple, le mouillage est strictement encadré. Comme le rappelle une analyse des arrêtés préfectoraux, les unités de plus de 24 mètres, souvent dotées de tirants d’eau importants, ont été repoussées au large et ne peuvent jeter l’ancre que par des fonds supérieurs à 30 mètres. Le tirant d’eau, combiné à la longueur, devient ainsi un facteur d’exclusion de certains des plus beaux mouillages du monde, obligeant à une planification encore plus fine.

Le rêve du tirant d’eau variable : les solutions pour aller partout sans sacrifier la performance

Face au dilemme « performance contre accessibilité », les architectes navals ont développé des solutions ingénieuses pour faire varier le tirant d’eau. Le rêve de tout navigateur : un voilier capable de régater au large avec une quille profonde et de se faufiler dans une ria bretonne à marée basse. Ces systèmes représentent un compromis architectural complexe, chacun avec ses avantages et ses inconvénients, comme le montre une analyse comparative des différentes options pour l’échouage.

| Type | Tirant d’eau min/max | Avantages | Inconvénients |

|---|---|---|---|

| Dériveur intégral | 0.85/1.85m | Échouage à plat, accès zones peu profondes | Performance moindre, poids supérieur |

| Biquille | 1.20-1.60m fixe | Échouage stable, pas de mécanisme | Performance au près limitée |

| Quille relevable | 1.20/2.95m | Performance maximale, polyvalence | Mécanisme complexe, échouage avec béquilles |

Le dériveur intégral est le champion de l’accès aux faibles fonds. Sa dérive se rétracte complètement dans la coque, lui permettant de « beacher » ou de s’échouer à plat sur une plage de sable. C’est la solution idéale pour le cabotage côtier et l’exploration. Le revers de la médaille est une performance au près souvent inférieure et un poids supplémentaire. Le biquille, avec ses deux quilles latérales, offre une stabilité remarquable à l’échouage sans mécanisme complexe. Il se pose simplement sur ses deux « jambes », mais sa capacité à remonter au vent est généralement moins bonne que celle d’un quillard classique.

Enfin, la quille relevable (ou pivotante) est la solution la plus performante. Elle combine un tirant d’eau maximal en navigation pour une raideur et un cap optimaux, et un tirant d’eau minimal pour l’accès au port. Cependant, sa complexité mécanique (vérins, puits de quille) en fait un système coûteux et exigeant en maintenance. De plus, l’échouage n’est pas aussi simple : pour garantir leur stabilité une fois posés, « pour s’échouer, ils nécessitent l’ajout de béquilles ». Chaque solution est donc une réponse à un programme de navigation spécifique, et le « bateau parfait » reste une chimère qui dépend des priorités de chacun.

Échoué ? Pas de panique : le guide pour vous en sortir en fonction de votre type de quille

L’échouage involontaire est la hantise de tout marin. Le bruit sourd de la quille raclant le fond, le bateau qui s’arrête net… Pourtant, si la situation est bien gérée, elle est souvent sans gravité. La première chose à faire est de ne pas paniquer et d’analyser la situation : le vent, le courant et surtout, la marée. Si la marée est montante, la solution est souvent d’attendre patiemment que la mer vous libère. Si elle est descendante, il faut agir vite pour tenter de se dégager ou, si c’est impossible, préparer un échouage contrôlé.

Cependant, l’échouage peut aussi être une manœuvre volontaire et l’un des grands plaisirs de la navigation en zones à marées, à condition de posséder le bon bateau et de respecter des règles strictes. Le biquille est le roi de l’échouage, se posant droit et stable sur ses deux appendices. Pour les dériveurs intégraux ou les quillards équipés de béquilles, la manœuvre demande une préparation minutieuse.

Réussir un échouage volontaire en toute sécurité implique une série de vérifications et d’actions précises. Il ne s’agit pas de simplement « poser » le bateau, mais de le faire de manière contrôlée pour garantir sa stabilité et éviter tout dommage structurel. Voici les étapes essentielles à suivre.

Votre plan d’action pour un échouage maîtrisé

- Vérifier la nature du fond : privilégier le sable ou la vase, en évitant absolument les roches et les fonds irréguliers.

- Pour un biquille : choisir une zone la plus plane possible pour garantir une assiette horizontale une fois posé.

- Pour un quillard avec béquilles : s’assurer que les béquilles sont inclinées légèrement vers l’extérieur pour une meilleure stabilité latérale.

- Installer des patins sous les béquilles : prévoir des semelles d’au moins 10×10 cm pour répartir la pression et éviter qu’elles ne s’enfoncent.

- Se poser dans l’axe de la pente : aborder la zone d’échouage face à la pente pour que le bateau reste stable et horizontal.

Le « pied de pilote » : la marge de sécurité que vous devez calculer avant chaque entrée de port

Le « pied de pilote » est une notion aussi ancienne que la navigation, mais qui reste d’une actualité brûlante. C’est la marge de sécurité verticale que tout capitaine prudent doit conserver entre le point le plus bas de sa quille et le fond marin. Il ne s’agit pas d’un calcul fixe, mais d’une estimation dynamique qui dépend d’une multitude de facteurs : la précision des cartes, la nature du fond (roche ou vase molle), l’état de la mer (la houle peut « descendre » le bateau de plusieurs dizaines de centimètres dans le creux de la vague), et la marge d’erreur du sondeur. Oublier le pied de pilote, c’est flirter avec le danger.

En Méditerranée, où les marées sont faibles, les experts s’accordent à dire qu’une marge de sécurité de base de 50 centimètres est recommandée dans des conditions calmes, à laquelle il faut ajouter une marge supplémentaire en cas de houle ou de doute sur la fiabilité des données. Ce n’est pas une science exacte, mais une philosophie de la prudence. Certains ports ou mouillages sont connus pour être particulièrement critiques pour les forts tirants d’eau. Des discussions entre plaisanciers sur des forums spécialisés évoquent souvent des lieux comme Fornells à Minorque ou Porto di Malfato en Sardaigne comme des zones où « c’est plutôt pointu » de s’aventurer sans une connaissance parfaite de son bateau et des fonds locaux, surtout « si peu de tirant d’eau » n’est pas une option.

Le calcul du pied de pilote est donc l’ultime rempart de la sécurité. Il oblige le navigateur à intégrer dans son processus de décision non seulement les données objectives (la carte, la marée), mais aussi les incertitudes et les variables. C’est l’humilité face à un environnement qui ne sera jamais totalement prévisible. Ignorer cette marge, c’est transformer une entrée de port en une partie de roulette russe.

La quille : l’âme de votre voilier qui dicte tout son caractère

Si le tirant d’eau est une mesure, la quille en est l’incarnation physique. C’est bien plus qu’un simple appendice ; c’est le centre de gravité, la colonne vertébrale et l’âme du voilier. La forme, le poids et la profondeur de la quille dictent le comportement fondamental du bateau : sa stabilité, sa douceur dans la vague, sa nervosité ou au contraire sa placidité. Choisir un type de quille, c’est choisir un caractère. Comme le soulignait avec justesse une discussion sur le forum de référence Hisse et Oh, le tirant d’eau finit par devenir un véritable « marqueur social et géographique du plaisancier en France », définissant les endroits que l’on fréquente et le type de navigation que l’on pratique.

Le tirant d’eau comme marqueur social et géographique du plaisancier en France.

– Forum Hisse et Oh, Discussion sur les types de quilles

Cette idée de « caractère » peut être systématisée. Chaque grande famille de quilles correspond à une philosophie de la navigation, à un programme de vie sur l’eau. Un tableau permet de visualiser ces archétypes, qui sont autant de réponses différentes à la question « quel genre de marin suis-je ? ».

| Type de quille | Caractère | Navigation typique |

|---|---|---|

| Quille longue lourde | Baroudeur tranquille | Croisière confort, passage dans les vagues |

| Quille fine profonde | Régatier nerveux | Performance, près serré |

| Biquille | Campeur pragmatique | Côtes à marées, échouage fréquent |

La quille longue et lourde des voiliers de voyage traditionnels assure une stabilité de route et un confort inégalés dans la mer formée. C’est le caractère du baroudeur tranquille. À l’opposé, la quille fine et profonde, avec son bulbe de plomb, est la marque du régatier nerveux, cherchant le moindre dixième de nœud au près. Enfin, le biquille est le symbole du campeur pragmatique, pour qui la possibilité de s’échouer simplement est plus importante que la performance pure. Comprendre la quille, c’est donc se comprendre soi-même en tant que navigateur.

Comment jeter l’ancre par 100 mètres de fond : les techniques de mouillage en Norvège

Si la plupart des mouillages se font dans des profondeurs raisonnables (5 à 15 mètres), certaines destinations de rêve comme les fjords de Norvège ou certaines calanques méditerranéennes encaissées présentent un défi de taille : des fonds qui plongent abruptement à plusieurs dizaines de mètres, rendant le mouillage classique impossible. Jeter l’ancre par 50, 80 ou même 100 mètres de fond demande des techniques spécifiques et un équipement conséquent. La règle du ratio de 3 à 5 fois la hauteur d’eau pour la longueur de chaîne devient ici inapplicable, car elle nécessiterait une longueur de mouillage démesurée.

Dans ces conditions, la technique la plus répandue est l’amarrage à terre. Elle consiste à présenter l’arrière du bateau face à la falaise, à jeter l’ancre par l’avant dans la plus grande profondeur possible pour maintenir le bateau à distance, puis à frapper deux aussières (amarres) sur des rochers à terre pour stabiliser l’arrière. Cette manœuvre, délicate, exige une bonne coordination et un équipement adapté, comme des sangles de protection pour ne pas abîmer les roches et les amarres. Pour les mouillages agités, ou « rouleurs », la technique de l’empennelage, qui consiste à utiliser une deuxième ancre en tandem pour augmenter la tenue, peut également être une solution.

Ces défis techniques sont également encadrés par une réglementation de plus en plus présente. En Méditerranée, face à la multiplication des super-yachts, de nouvelles règles ont été mises en place. Par exemple, selon la nouvelle réglementation méditerranéenne de 2024, le mouillage des navires de plus de 80 mètres est désormais soumis à une autorisation préalable, limitant de fait leur liberté dans ces zones exceptionnelles. La maîtrise du mouillage en grande profondeur n’est donc plus seulement une compétence technique, mais aussi une nécessité pour s’adapter à un environnement naturel et réglementaire de plus en plus contraint.

À retenir

- Le tirant d’eau est le principal arbitrage architectural d’un voilier, opposant la performance (grand tirant d’eau) à l’accessibilité (faible tirant d’eau).

- Connaître précisément son tirant d’eau et appliquer une marge de sécurité (« pied de pilote ») est la base de la sécurité en navigation côtière.

- Des solutions de tirant d’eau variable (dériveur, quille relevable, biquille) existent pour concilier les deux mondes, chacune présentant un compromis spécifique en termes de coût, de complexité et de performance.

L’éloge de la gîte : pourquoi le monocoque reste l’expérience de voile la plus pure

Dans un monde nautique où le catamaran, stable et spacieux, gagne chaque année des parts de marché, faire le choix du monocoque relève presque d’un acte militant. C’est le choix de la gîte, cette inclinaison du bateau sous la force du vent qui, pour ses détracteurs, est un inconfort, mais pour ses adeptes, l’essence même de la voile. La gîte n’est pas un défaut ; c’est le dialogue visible et sensible entre le vent, les voiles, la carène et la quille. C’est le corps du bateau qui parle, qui exprime la pression et l’équilibre des forces. Sentir le bateau s’incliner, trouver son angle de gîte optimal, et filer en silence est une expérience sensorielle que peu d’autres engins peuvent procurer.

Le monocoque, par son besoin d’un plan anti-dérive et d’un couple de redressement fournis par son tirant d’eau, est intrinsèquement lié à cette sensation. C’est l’héritage d’une longue tradition navale, où la France excelle d’ailleurs sur les deux tableaux, se positionnant comme le leader mondial du catamaran de croisière mais aussi du monocoque de course au large. Ce grand écart culturel montre bien qu’il ne s’agit pas d’une opposition technique, mais de deux philosophies de la mer.

Choisir le monocoque, c’est rechercher une connexion plus intime avec les éléments. C’est accepter un confort différent, plus spartiate peut-être, mais plus connecté à la dynamique de la navigation. C’est ce que résume parfaitement un navigateur passionné :

Je fais partie de ceux pour qui la navigation est un plaisir. Je veux wincher, régler, choisir le meilleur cap, m’occuper de bateau, en fait.

– Un plaisancier, rapporté par Excess Lab

Cette phrase est un éloge de l’implication. La gîte n’est pas subie, elle est gérée. Elle demande au marin d’être actif, d’anticiper, de régler. C’est cette interaction constante qui, pour beaucoup, constitue l’expérience de voile la plus pure et la plus gratifiante.

En définitive, appréhender le tirant d’eau de son voilier dépasse la simple précaution technique. C’est une invitation à une compréhension plus profonde de sa monture, à un dialogue permanent entre les ambitions du marin et la vocation de son bateau. La prochaine fois que vous choisirez un bateau ou que vous planifierez une sortie, ne voyez plus ce chiffre comme une contrainte, mais comme le premier mot d’une histoire que vous écrirez ensemble sur l’eau.