Devenir un marin respecté ne dépend pas de votre maîtrise technique, mais de votre compréhension du langage culturel et social de la mer.

- Le vocabulaire, les saluts et même les superstitions ne sont pas du folklore, mais des outils de sécurité et de cohésion nés de siècles de pratique.

- Le respect des règles de ponton et l’assistance en mer sont les piliers d’un contrat social implicite qui assure la survie et la sérénité de la communauté.

Recommandation : Concentrez-vous moins sur l’accumulation de savoirs techniques et plus sur l’observation et la compréhension du « pourquoi » derrière les comportements des marins aguerris.

Le nouveau plaisancier ressent souvent un décalage. Il a suivi les cours, appris à faire ses nœuds, potassé la météo et la signalisation. Techniquement, il est prêt. Pourtant, au port ou au mouillage, il sent bien qu’il lui manque quelque chose, une sorte de fluidité, une légitimité que les autres semblent posséder naturellement. Ce sentiment est courant, car la plupart des formations se concentrent sur la manipulation du bateau, l’objet, et oublient l’essentiel : la culture de ceux qui le naviguent. On vous apprend à éviter les dangers physiques, mais rarement les impairs sociaux.

L’erreur commune est de croire que la plaisance n’est qu’un loisir technique. On collectionne les diplômes, on investit dans le dernier équipement, pensant que la compétence suffit. Mais la mer est avant tout un espace social avec ses codes, ses rites et son langage propre, hérité d’une longue histoire où l’entraide et la communication non-verbale étaient des questions de survie. Si le véritable secret n’était pas dans la maîtrise d’un énième logiciel de navigation, mais dans la compréhension profonde de cet héritage immatériel ? C’est ce langage tacite qui transforme un simple utilisateur de bateau en un membre respecté de la communauté maritime.

Cet article n’est pas un manuel technique de plus. C’est une immersion dans l’ethnologie du monde maritime. Nous allons décrypter ensemble les règles non écrites, le sens caché des traditions et la logique derrière le comportement des marins. Des règles de courtoisie au ponton jusqu’à la gestion humaine de votre équipage, nous explorerons les huit facettes de ce savoir-vivre qui vous permettront de vous sentir enfin à votre place, non pas comme un invité, mais comme un véritable marin.

Pour ceux qui préfèrent un format condensé, la vidéo suivante offre un excellent tutoriel sur un pilier de la sécurité en mer, la météo, dont la complexité justifie à elle seule l’existence de nombreux codes de prudence que nous allons aborder.

Pour naviguer avec aisance à travers ces codes et traditions, voici le plan de notre exploration. Chaque section est une escale dans la compréhension de la culture maritime, vous guidant pas à pas vers une pratique plus riche et plus intégrée de la plaisance.

Sommaire : Les secrets du savoir-vivre pour les gens de mer

- Les 10 commandements du bon voisin de ponton que tout plaisancier devrait connaître

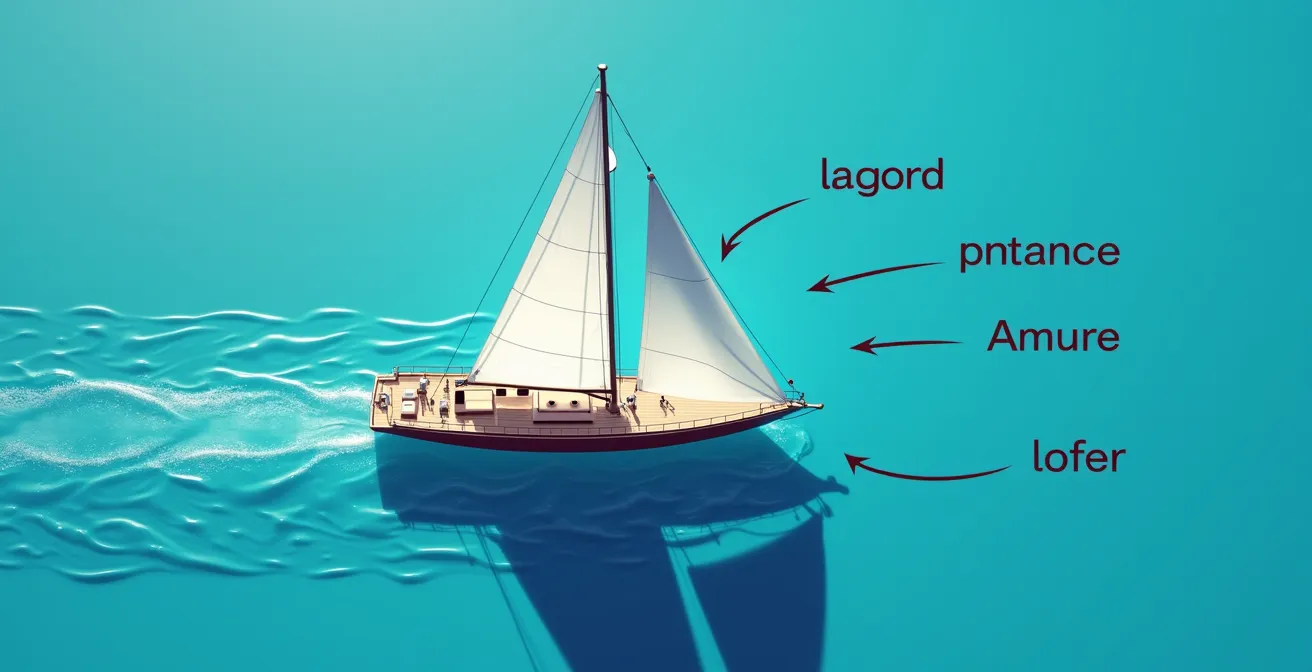

- Bâbord, amure, lofer : pourquoi les marins n’utilisent pas les mêmes mots que tout le monde

- Lapin à bord, départ un vendredi : faut-il vraiment croire aux superstitions des marins ?

- Le salut en mer n’est pas un simple « bonjour » : les secrets du protocole naval

- L’obligation d’assistance : la loi non-écrite qui fait de chaque bateau un maillon de la chaîne des secours

- « Boat boys », pêcheurs, artisans : le guide du savoir-vivre pour un échange réussi avec les locaux

- Choisir son école de voile : les questions que vous ne pensez jamais à poser

- Votre équipage n’est pas un groupe de passagers, c’est votre ressource la plus précieuse : apprenez à la gérer

Les 10 commandements du bon voisin de ponton que tout plaisancier devrait connaître

Un ponton n’est pas un parking. C’est un village flottant, un microcosme où la promiscuité est la norme et où chaque action a une répercussion directe sur le voisin. Comprendre la psychologie du ponton est la première étape pour s’intégrer. Il ne s’agit pas d’une liste de règles arbitraires, mais d’un contrat social implicite conçu pour préserver la paix et la sécurité dans un espace confiné et partagé. Le respect du sommeil du voisin, la gestion discrète de ses propres déchets, ou encore la maîtrise du volume sonore sont les fondements d’une cohabitation réussie.

La clé est de toujours penser en termes d’impact. Votre drisse qui claque dans le mât par grand vent peut sembler un détail, mais pour celui qui essaie de dormir à quelques mètres, c’est une source de nuisance majeure. De même, débarquer bruyamment en pleine nuit ou laisser traîner son matériel sur le passage commun sont des manquements à cette diplomatie nautique. Comme le souligne le Capitaine Alain Moreau dans le bulletin 2025 des Marinas de Brest :

Le ponton est un village où la diplomatie et la solidarité entre plaisanciers font toute la différence pour la sérénité de tous.

– Capitaine Alain Moreau, Marinas de Brest, Bulletin 2025

L’entraide est l’autre pilier de cette vie communautaire. Proposer un coup de main pour un amarrage, partager une information météo ou simplement offrir un café sont des gestes qui tissent le lien social. C’est cette solidarité qui transforme une simple marina en un véritable port d’attache. Une étude récente a d’ailleurs montré que le simple respect de ces règles de bon sens permet d’éviter plus de 85% des conflits de voisinage dans les marinas françaises. Adopter ces réflexes n’est pas une contrainte, c’est la preuve que l’on a compris l’esprit de la communauté maritime.

Bâbord, amure, lofer : pourquoi les marins n’utilisent pas les mêmes mots que tout le monde

Le vocabulaire maritime est souvent perçu par le néophyte comme un jargon snob et inutilement complexe. Pourquoi dire « bâbord » au lieu de « gauche » ? Cette question, bien que légitime, passe à côté de l’essentiel. Ces termes ne sont pas nés d’une volonté d’exclusion, mais d’un besoin impérieux de précision et de sécurité. En mer, une instruction ambiguë peut avoir des conséquences dramatiques. « Gauche » dépend de l’orientation de la personne qui parle, alors que « bâbord » désigne sans équivoque le côté gauche du navire, quel que soit l’endroit où l’on se trouve à bord. Ce langage est une grammaire de la sécurité.

Chaque mot technique est un concentré d’informations physiques. « Lofer » ne signifie pas simplement « aller vers le vent », il décrit l’action de rapprocher l’avant du bateau de l’axe du vent, avec toutes les conséquences que cela implique sur la tension des voiles et l’équilibre du navire. C’est un langage qui décrit les forces en jeu, et non les apparences. Le Dr. Jean-Luc Durand, spécialiste en sciences nautiques, le résume parfaitement : « Le vocabulaire maritime est bien plus qu’un jargon : il est l’expression précise des forces naturelles à comprendre pour naviguer en sécurité. »

Ce paragraphe introduit un concept complexe. Pour bien le comprendre, il est utile de visualiser ses composants principaux. L’illustration ci-dessous décompose ce processus.

Comme le montre ce schéma, chaque étape joue un rôle crucial. Le flux de données est ainsi optimisé pour la performance. Maîtriser ce lexique, c’est donc apprendre à penser comme la mer et le vent. C’est la différence fondamentale entre subir les éléments et composer avec eux. Les chiffres le prouvent : une communication claire et l’utilisation du vocabulaire technique approprié sont directement liées à la prévention des incidents. Selon les données officielles de la Division 240, une bonne communication à bord permettrait d’éviter près de 70% des accidents de manœuvre.

Lapin à bord, départ un vendredi : faut-il vraiment croire aux superstitions des marins ?

Les superstitions maritimes peuvent sembler être des reliques folkloriques d’un autre âge. Interdire le mot « lapin » à bord, éviter de partir un vendredi ou de siffler par peur de « faire venir le vent »… Ces croyances prêtent à sourire le plaisancier moderne, cartésien et équipé de technologies de pointe. Pourtant, les rejeter en bloc comme de simples absurdités serait une erreur. Il faut voir ces traditions comme l’héritage d’un système ancestral de gestion du risque. Dans un monde où la météo était imprévisible et les moyens de sauvetage quasi inexistants, ces rituels offraient un cadre psychologique rassurant.

Chaque superstition a une origine logique, souvent oubliée. Le mot « lapin », par exemple, était banni car ces rongeurs, une fois échappés de leurs cages, pouvaient dévorer les cordages en chanvre du navire ou son étoupe, causant des voies d’eau fatales. Le départ un vendredi était redouté car c’était le jour de la crucifixion du Christ, un mauvais présage pour un long voyage. Ces croyances étaient les premières « check-lists » de sécurité, des mnémoniques pour se rappeler des dangers potentiels. Comme l’explique Penn Ar Bed, spécialiste des traditions maritimes, « la superstition en mer s’explique comme un mécanisme ancestral de gestion du risque et un moyen culturel de créer du lien au sein des équipages face à un environnement imprévisible. »

Aujourd’hui, si la technologie a remplacé bon nombre de ces craintes, l’esprit demeure. La prudence et l’anticipation sont toujours les maîtres mots. Et étonnamment, ces traditions sont loin d’avoir disparu. D’après un sondage de 2024, près de 45% des plaisanciers bretons admettent encore respecter certaines de ces superstitions, par tradition ou par simple précaution. Respecter ces coutumes, même sans y croire, c’est avant tout respecter l’histoire et la culture de la mer. C’est reconnaître que des générations de marins ont survécu grâce à une prudence qui frisait parfois la paranoïa, mais qui s’est avérée efficace.

Le salut en mer n’est pas un simple « bonjour » : les secrets du protocole naval

En mer, croiser un autre navire n’est jamais anodin. Le salut qui s’ensuit est bien plus qu’une simple marque de politesse ; c’est un acte de reconnaissance mutuelle et de communication codifiée. Ce protocole, hérité des marines militaires, répond à des règles précises de hiérarchie et de contexte. Qui salue en premier ? Comment répondre ? Un simple geste de la main suffit-il ? Ignorer ces codes peut être perçu, au mieux comme de l’ignorance, au pire comme de l’arrogance.

La règle de base est simple : le plus petit ou le plus manœuvrant salue le plus gros ou celui qui a une capacité de manœuvre restreinte (un voilier saluera un cargo, par exemple). C’est une marque de respect pour la contrainte de l’autre. Le salut est aussi une façon de signifier « je vous ai vu, je tiens compte de votre présence et de votre route ». C’est un message de sécurité, une confirmation que les deux navires ne sont pas sur une trajectoire de collision. Le Lieutenant Marc Le Guillou le décrit comme un « ballet codifié, où la hiérarchie et le contexte dictent qui salue qui, évitant ainsi toute impolitesse et renforçant le respect mutuel. »

La communication ne s’arrête pas au geste. En plaisance, le silence sur certains canaux radio est une forme de respect tout aussi importante. Le canal 16 de la VHF, dédié à la sécurité et aux appels d’urgence, doit être laissé libre. L’utiliser pour des conversations privées est une faute grave, car cela pourrait masquer un réel appel à l’aide. Le respect de ce silence radio est un indicateur clé du sérieux d’un plaisancier. Il n’est donc pas surprenant que 90% des plaisanciers interrogés en 2025 considèrent le respect du silence radio sur le canal 16 comme une règle d’or. Maîtriser cette diplomatie nautique, verbale et non-verbale, est essentiel pour naviguer en bonne intelligence avec les autres usagers de la mer.

L’obligation d’assistance : la loi non-écrite qui fait de chaque bateau un maillon de la chaîne des secours

Parmi toutes les lois de la mer, écrites ou non, l’obligation d’assistance à toute personne en détresse est la plus sacrée. C’est un principe universel qui transcende les nationalités, les types de bateaux et les circonstances. Il ne s’agit pas seulement d’une obligation légale inscrite dans les conventions internationales, mais d’un devoir moral profondément ancré dans la culture maritime. En mer, face à l’immensité et à la puissance des éléments, la seule véritable sécurité repose sur la solidarité entre marins. Aujourd’hui, c’est peut-être un autre qui a besoin d’aide ; demain, ce pourrait être vous.

Cette loi non-écrite transforme chaque navire en un potentiel sauveteur, chaque équipage en un maillon essentiel de la chaîne des secours. Répondre à un appel de détresse, dévier sa route pour porter secours à un bateau en difficulté, ou simplement relayer un message d’urgence n’est pas une option, c’est un réflexe. Cet état d’esprit est le fondement de la communauté des gens de mer. Il repose sur la conscience aiguë que, loin des côtes, l’entraide n’est pas un acte de charité mais une condition de survie collective.

Cependant, porter assistance ne signifie pas se mettre en danger de manière inconsidérée. La première responsabilité d’un capitaine est la sécurité de son propre navire et de son équipage. Il est donc crucial de savoir évaluer la situation. Est-ce un appel à l’aide urgent ou une simple demande de remorquage de confort ? Les conditions météo permettent-elles une intervention sans risque majeur ? Vos compétences et votre matériel sont-ils adaptés à la situation ? Parfois, la meilleure assistance consiste à alerter immédiatement les secours professionnels (CROSS en France), à rester en veille à proximité et à servir de relais de communication. Agir en bon marin, c’est agir avec courage, mais aussi avec discernement.

« Boat boys », pêcheurs, artisans : le guide du savoir-vivre pour un échange réussi avec les locaux

L’arrivée d’un voilier de plaisance dans une baie isolée ou un petit port de pêche est souvent un événement pour la communauté locale. L’interaction qui s’ensuit peut être une source d’enrichissement mutuel formidable ou, à l’inverse, de malentendus et de tensions. La clé d’un échange réussi réside dans une posture d’humilité et de respect, en reconnaissant que nous sommes des invités dans un lieu de vie et de travail qui a ses propres règles et son économie. Il est essentiel de comprendre que la mer n’est pas seulement notre terrain de jeu ; pour beaucoup, elle est leur source de revenus.

Les « boat boys » qui proposent des services, les pêcheurs qui vendent leur prise du jour, les artisans locaux… Ces interactions ne doivent pas être vues comme de simples transactions commerciales. Ce sont des rencontres culturelles. Avant de négocier un prix, il faut prendre le temps d’observer, de comprendre les coutumes locales, et d’engager la conversation avec un respect sincère. Comme le rappelle la Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée de la FAO, « comprendre les dynamiques économiques locales est essentiel pour respecter les pêcheurs et artisans, favorisant des échanges équitables et durables. »

Une approche respectueuse consiste à privilégier l’échange à la consommation. Plutôt que de simplement payer pour un service, pourquoi ne pas proposer un échange de compétences, de matériel, ou simplement partager un moment ? Un paiement équitable est bien sûr indispensable, mais il doit se faire en conscience, sans imposer une logique de « client-roi » qui peut être déstabilisante pour des économies locales fragiles. Le but est de créer une relation positive et durable, non une dépendance. En agissant comme des ambassadeurs culturels plutôt que comme de simples touristes, nous enrichissons notre propre voyage tout en contribuant positivement à la vie des communautés qui nous accueillent.

Choisir son école de voile : les questions que vous ne pensez jamais à poser

Le choix d’une école de voile est une décision fondatrice dans le parcours d’un plaisancier. La plupart des candidats se concentrent sur des critères objectifs : le type de bateaux, le coût, le taux de réussite à l’examen. Si ces éléments sont importants, ils ne disent rien de l’essentiel : la qualité de la culture de sécurité et de la pédagogie humaine transmise. Une bonne école ne vous apprend pas seulement à manœuvrer un bateau ; elle vous forme à devenir un chef de bord responsable et serein.

Pour sonder cette dimension immatérielle, il faut oser poser les questions qui sortent du cadre technique. Comment l’école gère-t-elle la peur d’un stagiaire lors d’une prise de ris par vent fort ? Existe-t-il un protocole pour gérer les conflits ou les tensions au sein d’un équipage en formation ? Comment les erreurs sont-elles débriefées ? Une réponse évasive à ces questions est souvent un mauvais signe. Comme le suggère l’instructeur certifié Markus Seebich, « poser des questions sur la gestion des conflits et la peur chez les stagiaires révèle la qualité humaine et pédagogique d’une école de voile. »

L’école idéale est celle qui intègre la gestion du facteur humain dans son cursus. L’étude de cas de l’école Sailing Island est éclairante : elle combine les cours techniques classiques avec des ateliers sur la gestion du stress, la communication non-violente et le leadership. L’objectif n’est pas de former des techniciens de la voile, mais des marins complets, capables de garantir la sécurité physique et psychologique de leur futur équipage. Cherchez une école qui parle autant de météo que de psychologie, autant de nœuds que de cohésion d’équipe. C’est dans cette approche globale que se trouve la clé d’un apprentissage réussi et durable.

Plan d’action : Votre checklist pour choisir la bonne école de voile

- Pédagogie et sécurité : Demandez comment sont gérées les situations de stress et les erreurs des stagiaires.

- Le facteur humain : Interrogez sur la place accordée à la communication et à la gestion des conflits dans le programme.

- Expérience des formateurs : Renseignez-vous sur leur expérience réelle en navigation au long cours, au-delà de leurs diplômes.

- Culture de l’école : Essayez de discuter avec d’anciens élèves pour connaître leur ressenti sur l’ambiance et les valeurs transmises.

- Après la formation : Vérifiez si l’école propose un suivi, des clubs ou des opportunités d’embarquement pour continuer à progresser.

À retenir

- Le savoir-vivre en mer est un système culturel basé sur la sécurité, le respect et l’entraide, bien plus qu’une simple liste de règles.

- Le vocabulaire maritime, les superstitions et les protocoles de salut sont des outils de communication et de gestion du risque hérités de siècles d’expérience.

- La véritable compétence d’un marin se mesure autant à sa capacité à gérer l’humain (équipage, locaux, autres plaisanciers) qu’à sa maîtrise technique du navire.

Votre équipage n’est pas un groupe de passagers, c’est votre ressource la plus précieuse : apprenez à la gérer

Le plus grand danger en mer n’est souvent ni la tempête, ni la panne moteur, mais la défaillance humaine. Un équipage fatigué, stressé ou en conflit prend de mauvaises décisions. En tant que chef de bord, votre responsabilité première n’est pas de piloter le bateau, mais de gérer l’énergie, le moral et la sécurité de votre équipage. Transformer un groupe d’individus en une équipe soudée et efficace est la compétence ultime du marin. Cela passe par une communication claire, une bonne planification et, surtout, l’instauration d’un climat de sécurité psychologique.

La sécurité psychologique, c’est la certitude pour chaque membre de l’équipage qu’il peut s’exprimer, poser une question « bête », avouer une erreur ou exprimer une crainte sans être jugé ou humilié. Cet environnement de confiance est crucial. Il permet de faire remonter les informations importantes et de détecter les problèmes avant qu’ils ne deviennent critiques. Une méthode efficace est le débriefing « sans blâme » après chaque manœuvre délicate ou incident mineur. L’objectif n’est pas de trouver un coupable, mais de comprendre collectivement ce qui s’est passé pour s’améliorer. Cette approche transforme chaque erreur en une opportunité d’apprentissage collectif.

La gestion des ressources humaines à bord est aussi une affaire de logistique. Planifier des quarts de veille équilibrés qui tiennent compte de la fatigue de chacun, s’assurer que tout le monde s’hydrate et s’alimente correctement, et ménager des temps de repos sont des tâches aussi importantes que de régler les voiles. Un équipage bien reposé et bien nourri est un équipage lucide et réactif. En fin de compte, l’état d’esprit prime sur l’équipement. Un équipage confiant et soudé à bord d’un bateau modeste sera toujours plus en sécurité qu’un équipage divisé sur un navire suréquipé.

Maintenant que vous détenez les clés de ce langage immatériel, l’étape suivante consiste à le mettre en pratique. Observez, écoutez et osez échanger lors de votre prochaine sortie en mer pour transformer votre savoir en véritable expérience.

Questions fréquentes sur le choix d’une école de voile

Quels critères pour choisir une bonne école de voile ?

Recherchez une école certifiée, avec une bonne réputation, des formateurs expérimentés et un programme équilibré mêlant théorie et pratique. Ne négligez pas la dimension humaine et la culture de sécurité.

Comment l’école prépare-t-elle à la gestion du stress ?

Une bonne école intègre des exercices pratiques en conditions variées et des discussions ouvertes pour apprendre à gérer la peur et les conflits à bord, considérant le facteur humain comme une compétence clé.

Quelles mesures de sécurité sont enseignées ?

Au-delà des bases comme le port du gilet ou l’utilisation des instruments, une formation complète doit aborder la communication d’urgence, la gestion des avaries, la prévention de l’homme à la mer et les procédures de débriefing après incident.